配信

6コメント6件大谷翔平

二刀流でセンセーションを巻き起こした大谷翔平。アメリカの野球が偉大だったことを思い起こさせ、野球がこれからどう変わっていくのかを示唆してくれる唯一無二の存在に、キャリアと野球への思いを訊いた。【写真を見る】大谷を撮り下ろした!

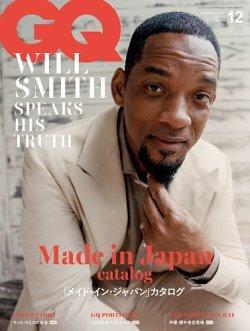

大谷翔平は昨シーズンの初登板試合の初回、いきなり偉業を成し遂げた。1回の表、ピッチャー大谷は時速160キロ超の野球を交えて3つのアウトをとり、2021年シーズンの道筋を切り開いた。そして同じ回の裏、バッター大谷は、目にした初球を137メートル先の右翼席に打ち込み、1972年以来、アメリカン・リーグの試合で本塁打を放ったはじめての先発投手となった。ベーブ・ルースにつづく投打二刀流のメジャーリーガーが、わずか30分のうちに誕生したのだ。ロサンゼルス・エンゼルスのスーパースターである大谷は2021年の夏、持ち前の打撃力に支えられ、マウンドでの存在感を増していった。その結果、球界史上はじめて、先発投手と1番打者を兼ねてオールスターゲームに出場した選手となった。生まれ育った故郷の日本では、NHKが全出場試合を放映し、ときには彼を常時映し出す大谷専用カメラさえ使用して、全ホームランから凡打に終わっての思案顔、ファウルカップ位置の調整までを視聴者に伝えた。米東海岸で午後7時に始まるロードゲーム(遠征試合)は日本では午前9時スタートとなる。ロサンゼルスでホームゲームが始まる午後7時は、日本では正午だ。地球の半周向こうにいる大谷の毎日が、まるで天気予報のように日本のあらゆる場所で伝えられた。その夏、われわれが目撃していたのは、スポーツ界でもっとも稀有な存在となっていく大谷の姿だった。バットで叩き出す快打であれ大きく沈むスプリッターであれ、あらゆる一投一打を通じて、誰も自分の眼で見たことのないものを生み出すことのできるアスリート。もっとも偉大で、もっとも才能ある若い男がフィールドの上ですべてをうまくこなす様子は自然なことのように見えてしまう。だからこそ、投打の両面で野球の最高レベルにまでのぼりつめる選手がどれほど珍しいかがわかる。野球の世界ではひとつの分野に秀でることさえ非常に難しい──まして、試合においてもっとも高く評価される2つのスキル、つまり精緻なパワーピッチングととてつもないパワーヒッティングとに秀でることがどれほど困難であるか。その意味で大谷は、コートでボールを回し、3ポイントシュートを放ち、ディフェンダーを飛び越えるダンクシュートを打ち込み、コートの反対側からレイアップシュートを決めるレブロン・ジェームズのようだ。ボールを足元で支配しながら自陣から敵陣までを縫い、ディフェンダーが6人いようが8人いようが振り切り、ほぼドリブルだけで相手のゴールラインを越えることさえあるリオネル・メッシのようでもある。大谷は、従来のポジションやスペーシング、スキルについての決まりきった捉え方を徹底的に破壊し、試合において誰がどこでどのような役割を果たすかについての概念は間違っている──これまでずっと間違っていた──のではないかとの疑問を抱かせる。満場一致でMVPに選ばれ、コミッショナー特別表彰も受けた大谷は、アメリカの誰もが偉業を褒め称える数少ないプレイヤーだ。そして、野球人気復活への希望を持たせてくれる存在だ。■童顔の立派な人カリフォルニア州オレンジ郡のニューポートビーチ沖。人工水路をクルーズするダフィーボート(ニューポート名物の屋根付き小型遊覧ボート)のクッション付きコックピットに大谷翔平がいる。全身、黒ずくめだ──黒のアシックスのスニーカー、黒のヒューゴ ボスのスウェットパンツとスウェットシャツ、黒のオークリーのサングラス、そして後ろ向きにかぶった黒のヒューゴ ボスの帽子。黒は、彼の乗るマットブラックの電気自動車、テスラ モデルXにマッチしている。黒は、肩幅の広い身長193センチの彼の体格をいっそう見事なものに見せている。そのボディは、パワーのある投球、パワーのある打撃、スピードのある走塁が可能になるよう完璧に、ハイブリッドに生み出されており、野球殿堂入りしたチッパー・ジョーンズには次のように評された。「これまで見てきたベストな野球体型のひとつ……彼はアドニス(ギリシャ神話に登場する美少年)だ」陰影の薄い27歳の童顔がいっそう若く見えるのは、いつもにこにこして高い声で笑うためだ。実際に彼は、フィールドでボールを500フィート(約150メートル)もカッ飛ばしたりスプリットボールで打者を打ち取ったりすることがとにかく楽しくてしかたがないと公言している。信じられないほど素晴らしいことをやってのけたときには、思わず笑みがこぼれてしまう。いっぽう、自分でも驚いてしまうようなとんでもないことをしでかしてしまって相手に謝るときには、内気そうな従順さを見せる。ファンがまとめた彼の動画には、数え切れないほどある好プレイもあれば、グラウンド上やダッグアウト内でただゴミを拾うだけの姿もあり、それは彼が「ただただ立派な人」である証拠となっている。英語を話す人々との会話は主に、専属の通訳である水原一平を通じて行われる。彼は週7日・1日24時間つきそう右腕でもあり、今日乗っているダフィーボートでは左手に陣取っている。私たちの会話はこんなパターンで進む。私が語りかけると、一部はそのまま伝わり、残りを水原が通訳する。大谷はすっと息を吸って脳をフル回転させながら質問について熟考する──そして回答を口にし、水原がくすくす笑う。楽しい伝言ゲームだ。大谷にとって、今回のような自身の人生を語るインタビューは初めてだ。彼は私が話したことの多くを把握できているようだが、私のほうは彼が伝えようとすることをほとんど理解できない。例外は、ときおり現れる「野球」や「イチローさん」という単語だ。大谷は幼いころから日本でいう「ヤキューショーネン」だった──食べるときも寝るときも、息をしている間じゅう野球漬けの子供のことだ。彼の育った岩手県奥州市は山並みと田畑がつづく地域だ。「あのあたりは田舎で、何もないところです」と大谷は語る。アメリカに置き換えれば、中西部のトウモロコシ畑で育ったようなものだ。父親は大谷の母親とともに自動車工場で働き、日本の実業団リーグで野球をやった後、大谷のリトルリーグチームを指導していた。日本の少年野球では、選手が帽子を脱ぎ、監督、相手チーム、観客、そしてフィールドに一礼することから試合が始まる(この習慣は、現在大谷が球場でゴミを拾う姿を写した多くの映像につながっている)。大谷は野球で国内トップレベルの高校に入学し、18歳のとき、全国から注目を集めた。相手チームの打者に時速160キロの速球を投げ込んだのだ。そのときの打者は、野球の新境地のようなものを体験したのではないか、と思わずにいられない。10代で渡米すべきか迷っていた大谷が日本のプロリーグの北海道日本ハムファイターズと契約したのは、二刀流でのプレイを認めてもらうことで合意したからだ(二刀流を評価して彼をスカウトしようというチームは当時、日本にもアメリカにもなかった)。ファイターズでの5年間で、大谷は日本のプロ野球のスター選手になった。ファイターズの本拠地である北海道の札幌市は雪が多くて風が強く、大谷によれば「厳しい」土地だ。球団の寮に住み込み、給与は母親に送った。そのうち一部を毎月、母親は大谷の銀行口座に振り込んでいたものの、ほとんど手をつけなかった。日本での名声は高まっていったが、彼はさまざまな目標の達成にひたすら専念していた。高校時代、大谷は監督から1年ごとの目標を紙に書き出すよう求められた。(たとえば……26歳。ワールドシリーズで優勝し、結婚する。/37歳。長男が野球を始める。/38歳。記録が伸び悩み、引退の検討を始める)。その時点でやるべきことは決まっていた。活動の場は札幌の寮と札幌ドームに限られた。それは輝かしい野球の修道士の生活だった。ニューポートビーチのヨットハーバーに着いたとき、大谷は停泊している豪華なヨットをスマートフォンで撮影していた。顔には驚きの表情と無邪気な笑みが浮かんでおり、富をあらかさまに見せつけられることにまだ慣れていないかのようだ。このマリーナに隣接しているバルボア島には、コメディドラマ「アレステッド・ディベロップメント」に影響を与えたバナナスタンドがあり、青春ドラマ「The OC」に影響を及ぼしたウォーターフロント・ライフスタイルの本場がある。目に入るバルコニーのすべてにUSC(南カリフォルニア大学)の旗が掲げられている。ランドローバーやメルセデス、カスタムメイドのゴルフカートが見える。高価な宝石の名前がつけられた通りがある。太陽は熱く、丘は燃え、最後に雨が降ったときのことなど、遠い夢のようだ。大谷が、ダフィーボートに乗り込むと、いちばん上のステップが沈み込んで大きな水音が立ち、まだ誰も乗っていないボートが揺れる。「うわ!」と大谷は叫ぶ。「気をつけて……」。今日の船長役で、ボートの持ち主である彼のエージェント、ネズ・バレロが微笑む。「君に滑って落ちたりされるのがいちばん困る」最初の4シーズン、大谷とエンゼルスとの契約はNBAトップ選手のルーキーイヤーのような形で、金額も不可解なほど低いように思われた。メジャーに移籍する日本のスター選手はいつも、ルーキーと呼ばれてきた。アメリカにやってきたとき、野茂英雄は26歳。鈴木一朗(イチロー)は27歳。松井秀喜は28歳。ダルビッシュ有は25歳。全員、日本では何年もオールスターゲームに招かれ、MVPに選ばれている。大谷は23歳で移籍した。もし25歳まで待っていたなら、フリーエージェントとみなされていた(つまり、報酬額は自由であり、何百万ドル受け取っても自由)。しかし、彼がそれより早くアメリカに渡ったことによりメジャーリーグによる複雑な制限が適用されて、報酬は割安なものになり、メジャーの全チームが獲得レースに参加して言い値を付けることが可能になった大谷が最終的にエンゼルスを選んだ理由は、彼に言わせると「ちょっとしたつながり、フィーリング、雰囲気と親近感」だという。大谷が人生の大きな変化を実感したのは、アメリカに向かう飛行機の中ではなく、アリゾナでの春季トレーニングでチームメイトとはじめて会ったときだという。「ずっと見つづけてきた夢が本当に動き出したと思った」と振り返る。だが、刺激的な前評判をたちまち現実に変えられると期待できるルーキーの有望株はそういない。大谷は当初、もがいた。マウンドからの投球はキャッチャーまで届かず、メジャーリーグの速球に三振を喫した。メジャーの投手のほうがピッチングはハードだし、ボールも日米で異なる(大谷曰く「手の中でけっこう滑るような感じ」)。そして彼はまだ、まったく新しい国や新しい食事に慣れようとしている段階だった。「ホームシックになったことはありません」と彼は言うが、もがいていたのは事実で、迷いが出ているとも自覚していた。そんなとき、大谷を夕食に誘ったのはイチローだった。オールスターに10回出場し、MVPにも1度輝いた彼は当時44歳。翌年にはマリナーズでの最後のシーズンを迎える彼はそのとき、開幕に備えてアリゾナで過ごしていた。「ものごころつくころからイチローさんは僕にとって、今の子供や大人にとっての僕のような存在でした。自分とは別の生き物。生ける伝説。日本のスーパースターだった。カリスマ性もある。でも、実際に会って食事をしてみると、普通の人っぽくて、ちょっと驚きました」ふたりは、メジャーへの移籍やアメリカでの生活に慣れるまでの最初の苦労などについて語り合った。「『自分自身であることを忘れないように。これまで自分らしくやってこられたんだから、変えてはいけない。ずっと自分自身でありつづけるんだ』ということを教えられました。考えさせられましたね。ボクは常に少しずつ修正していくタイプで、あちこちで少しずつ形を変えていき、ずっと変化しつづけてきた。イチローさんが言ってくれたこととは、ちょっと矛盾していますよね。でも、何年かを振り返ってよく考えてみたら、それこそが僕なんだと気づいたんです─実際、まわりのあれこれを変えてきた」。大谷が認識したのは、「自分らしさ」とは常に進化しつづけるということだった。それは、日本で最高のプレイヤーになり、世界で最高のプレイヤーを目指せるところにまで自分を導いてきた本能にこれからも従っていくことを意味する。「イチローさんとの夕食の会話で、自分らしく、正しいと思うことをつづけ、自信を失わず、決めた道を進むための自信をもらいました」私は大谷に尋ねる。日本でのプロを経験せずに、高校を卒業してすぐの18歳でアメリカに渡っていたら、どうなっていただろうか、と。大谷は、かつては誰もが自分を投手としてしか見ていなかったと話す。週に1ゲーム程度ピッチャーとして登板し、それ以外は主にDH(指名打者)としてプレイするという、今やっているような二刀流という選択肢はありえず、アメリカで挑戦するチャンスさえ与えられなかっただろうと語る。「正直なところ、挑戦したところで成功できたかどうかもわかりません」「マイナーリーグを経験しないといけないわけだし、そこから最後はメジャーリーグにまで上がれたでしょうなんて100%言い切ることはできませんよ」。代わりに彼が選んだのは、忍耐と進化だった。このふたつは、選手としての大谷だけでなく制度としての野球にも求められた。メジャーリーグは、2013年の時点では、二刀流という非常に思い切った取り組みに挑戦する準備ができていなかったかもしれない。可能性をもつスター選手を消耗させるという最大のリスクを冒したり、長年染みついた「何でもこなすヤツは何でも大成しない」という意識に反旗を翻したりする準備ができていなかったのだろう。しかし、2018年までに大谷は二刀流のコンセプトの正しさを立証し、自らの望むところを明確に打ち出した。二刀流でなければプレイしない。メジャーはようやく、彼のやり方を受け入れる準備ができた。■アメリカ野球界の救世主野球の醍醐味を思い出させてくれるのは、最近は日本人プレイヤーであることがほとんどだ。日本では今も、野球は人気スポーツだ。試合当日の熱狂的な空気や綺羅星のごとく並ぶスーパースターたちによって、25年前、50年前、75年前のアメリカのような力強さを保っているのだ。かつて野球はアメリカのスポーツであり、選手たちは、あらゆる分野を通じてもっとも有名な存在だった。野球に詳しくない人でも名前を知っている選手の登場は久しぶりだ。昨年1年間、われわれは確かに、野球選手の可能性を拡げる大谷の姿を目撃してきた。大谷は畏怖をもって迎えられ、野球界はこれをチャンスだと捉えた。野球に再び活力を与えるために、待ち望んでいた救世主が登場したのだと。いつからかアメリカの人々の関心は、メジャーリーグよりも、ほかのスポーツやエンタテインメントへと移ってしまった。だがもし、この避けられないように思える運命が、じつは元に戻せるものだとしたら? 2021年の大谷の活躍は、その兆しを見せてくれたのではないか?スティーブン・A・スミス(米スポーツ専門局ESPNのコメンテーター)は7月、ESPNの番組「ファースト・テイク」で「この男は特別だ。そこは間違えてはいけない」と述べた後、次のようにつづけた。「だが、英語を話さず、通訳を必要とする外国人選手のいることが─真偽はともかく─興行面でプラスに働くとしたら、それは野球にとってある程度マイナスだ。(野球界の顔となるのは)ブライス・ハーパー(フィリーズの強打者)やマイク・トラウト(エンゼルスの強打者)のような選手でなくてはならない」「野球が競技者の面で国際的なスポーツだということはわかっている。しかし、観客を放送局や球場に引き寄せるための顔としてナンバーワンである選手が、やりとりに通訳が必要だというのは、いいことだとは思えない」スミスはその後、この発言について謝罪したものの、アメリカのスポーツリーグのスター選手は英語を話さなければならないとか、その点を気にする人はどうしてもいる、という彼の主張は非難を浴びた。大谷にスミスの発言をどのように捉えているかを尋ねると、彼は(皮肉なことに)この質問を英語のままで理解し、苦笑する。そして、日本語で答える。「英語で話せるなら、英語で話したいですね」「英語はもちろん話したいし、話せても損はなく、いいことしかない。でも、僕は野球をするためにここに来ました。そして、フィールドでの僕のプレイが、多くの人たちやファンとのコミュニケーションの手段になると感じています。あの件で僕が考えたのは、そういうことでした」「日本では学校で6年間、英語教育が義務づけられています。中学、高校と全員が授業を受けるんです。ここに来るまで英語に触れる機会はそれだけでした。高校の英語の先生は、じつは野球部のコーチだったんです……」と、彼はそれが現在の話であるかのように笑いながらつづける。「今になって考えてみると、先生はそれほど英語を話せないのかもしれません。でも、僕たちが試験で落ちないように教えてくれるんです」私はさらに尋ねる。あなたが、野球界の顔のような存在になっていることがスミスの発言の前提になっているけれど、自身が野球全体を代表する立場になることにプレッシャーを感じますか?「プレッシャーだけではなく」と彼は答える。「本当にうれしいですよ、そんなふうに言われると。そのために、つまり、自分がなれる最高のプレイヤーになるために、僕はここにきたので。それに『野球界の顔』という、僕が快く受け入れられていることがわかる言葉は、モチベーションをいっそう高めてくれます─だって、僕にとってはまだ、こんなによかった年は今年がはじめてなんですから。たった1年です。このまま、もっといい年をさらにつづけていこうというモチベーションをさらに強めてもらえます」「野球を救う」のは誰か。この議論はそもそも、野球には救世主が必要だという、長年の人気低迷が生んだ絶望的な感覚の延長線上にある。野球を再び繁栄させるためには何か根本的な転換が欠かせない。そういった感覚だ。現在の野球で変えたいところは何かと大谷に尋ねると、一考した末にこう答えた。「正直、すべてに満足しています。大きく変える必要はないでしょう」とはいえ、野球がアメリカの文化的想像力の中で衰退をつづけていることは、多くの人々が実感していると言えるだろう。とくに、ハリウッドが野球にしか興味をいだいていないかのような時代に野球への愛と映画への愛とにまったく同時に目覚めた私のようなライターにとってはなおさらだ。『ブル・ダーラム(さよならゲーム)』(1988年)、『メジャーリーグ』(1989年)、『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)、『ミスター・ベースボール』(1992年)、『プリティ・リーグ』(1992年)、『サンドロット/僕らがいた夏』(1993年)、『ルーキー・オブ・ザ・イヤー(がんばれ!ルーキー)』(1993年)、『エンジェルス』(1994年)、『リトル・ビッグ・フィールド』(1994年)などが生み出された黄金期の話だ。ちなみに、大谷はこれらの作品を見たことがなく、NPBで活躍するアメリカ人を描いた『ミスター・ベースボール』も未見だが、『ルディ/涙のウイニング・ラン』(1993年、アメリカンフットボール映画)は好きだと言う。ソーサとマグワイアの夏で盛り上がり、ステロイド・スキャンダルで揺れた野球が──NBAの隆興、NFLの復活、プレミアリーグやF1中継の流入によって選択肢が増えたスポーツの世界において──20年に及ぶ衰退に入ったことを振り返るのは簡単だ。アメリカの世紀を間違いなく彩っていた背景も、陽の光を浴びすぎて永久に色あせてしまったようだと理解することもできる。大谷は私の終末めいた予言に何か言いたそうにしている。「野球はここで生まれたものですし、僕自身、野球がアメリカでもっとも人気のあるスポーツになってほしいと思っています。そのために自分に何か貢献できることがあれば、ものすごく前向きに取り組みたい」「ただ、世界の野球人口を見ると、サッカーやバスケットボールなどに比べてはるかに少なく、野球が盛んなのは一部の国に限られています。でも、野球人口は、多い国ではものすごく多い」彼が伝えようとしているのは、野球が衰退しているというのはアメリカ中心的な考えだということだ。もし野球が衰退していると再び感じることがあれば、日本を訪れてみたらどうかということだ。■世界で躍進する日本人スターこの冬、大谷は、これまでのシーズンオフのときと同じように日本に戻った。東京の自宅や奥州市の実家、そして正月に家族とともに赴く岩手の温泉などで過ごす。母国のメディアが放つ「フラッシュの光」から離れて過ごすためだ。ファイターズで外国人プレイヤーの通訳を務めていた時代から数年にわたって大谷のまわりのメディアやファンの最前列に陣取ってきた通訳の水原は、「ただでさえ日本人男性としては背が高いから、どこに行っても目立つ」と明かす。「ファイターズに新人で入った年から、自由に外出できたことは本当にないんです」。今や熱狂は拡大し、大谷は日本ではほとんど人前に出られないし、外出する際は家とクルマとの間を慎重に移動することを余儀なくされる。たまに外食するときは、自身か水原が事前に電話を入れて裏口からこっそり入店する手筈を整えなければならない。ほかのアスリートや映画スター、ミュージシャン、政治家と比較して日本での大谷の知名度はどのようなものかと水原に訊いてみると、「今はもう、翔平は彼だけの特別なカテゴリーに入っていると思う」との答えが返ってくる。「今シーズンの翔平の人気に匹敵する人は今、たぶん誰もいないと思います。オリンピックより翔平の活躍のほうが魅力的だと、多くの人から聞かされました。パンデミックの中での最高の幸せだと。翔平を見て目を覚ますという人がたくさんいるそうです。彼がホームランを打つと、日本中が明るくなります。彼の活躍でみんなの1日がいい日に変わり、朝、仕事に行くのが楽になるんです」彼がアメリカでプレイしているからといって、詮索の目が弱まるわけではない。むしろ、厳しくなっている。日本のメディア向けに大谷を専門にカバーしているジャーナリストは20人にものぼる。メジャーリーグ担当ではない。エンゼルス担当でもない。大谷専門だ。日本人アスリートがスポーツ界の最高レベルにたどりついたときに監視の目が集中することは今に始まったことではない。大坂なおみに大谷のことを質問したら、こう説明された。「アメリカでは、さまざまなスポーツにたくさんスター選手がいて、負荷が分散されています。日本では、日本人の世界的なスター選手が少ないので、注目度が少し高くなるのです」「私も以前は日本での知名度のほうが高く、スポットライトが当てられていました──おかげで、海外での成功が大きくなったとき、(過度な注目を浴びることに)ある程度慣れていました。大谷さんにもわかってもらえる感覚だと思います」。米国を拠点とする日本人テニスプレイヤーの錦織圭は、別の機会に次のように語ってくれた。「僕にとっては、フロリダの小さな町に住んでトレーニングをするほうが気楽です。誰も僕のことを知らない中で買い物やレストラン、映画に行けて、とても楽なので。日本では、ちょっとクレイジーですね。毎日の生活のために街に出るだけでも大変です。自分のキャリアを考えると、フロリダに住むのはいいことだといつも思っています。素晴らしいトレーニングに加えて、落ち着いた環境に身を置けるのがいい」注目すべきは、大谷だけではなく、大坂や錦織──そして、マスターズの覇者である松山英樹など、ほかの種目でも現れてきている日本人スターたち──が、スポーツにおける日本の覇権の新たな核となっていることだ。大谷に、変化を感じているかどうか、感じているなら、この世代の成功は何によるものだと思うかを尋ねてみる。「何かが起こっているというのは、そのとおりだと思います。そう感じるのは、昔に比べて世界に出るのが簡単になったからでしょう。野球で言えば、野茂さんやイチローさんのような人が先駆者となって、僕たちのために道を切り開いてくれた。ほかのスポーツでも同じだと思います。最初に踏み出す一歩がいちばん難しい一歩だという気がします──今では外に出て世界に挑戦することが以前よりずっと簡単になっています」クルージングの間、太陽がハーバーのあちらこちらをきらきらと輝かせると、大谷は新たなホームタウンの美しさの極みを目にして、「Beautiful......」と英語を口にする。誰に語りかけるというわけではない。こんな午後を過ごしていると、大谷──あるいはマイク・トラウト──のような選手が、より大きな勝利のチャンスに飛びつくことなく、エンゼルスでプレイする理由がわかるような気がする。エンゼルスは、6シーズン連続で勝率5割以下のチームだ。野球界のスーパースターが所属するには、奇妙な環境と言える。だが、MVPへの選出や数億ドルの賞金のほかにも、シンプルな生活ができ、気楽で心地よく過ごせる環境がここにはある──ダフィーボートにバナナスタンド。陽が沈んだ後の海のきらめき。トゥルー・フード・キッチン(大谷のお気に入り)のテイクアウト。今のところ、この地に勝るホームタウンはない。10代のころ何十年も先の将来像を明確に描いていた大谷に、野球生活に限らず、その後の人生まで含めて、どこに向かっていきたいのかと尋ねる。「今、どこに住むかを選択するとしたら、アメリカを選ぶかもしれません。すごくリラックスできて、肩肘張らずに済んで、ゆっくりできるから。自分のことを自分でできるし、イライラさせられることもない。とくに東京では、もうちょっと慌ただしくて落ち着かなくて、いつも何かが起こっています。でも、ここに戻ってくると、天気がよくて、まったりしていて、くつろげるんです」■“ヤキューショーネン”大谷2018年シーズン、大谷はアメリカン・リーグの新人王に輝き、100年ぶりとなる二刀流の可能性を示したが、その後、アメリカでの2年目と3年目の大半を不本意に過ごした。肘と膝の手術からの回復や新型コロナウイルス感染症拡大への対応、2シーズンでわずか2回の登板といったキャリア初となる谷間から抜け出す方法を模索していた。「悔しさより失望のほうが大きかった」と彼は言う。「自分自身にもチームにも自分への期待があることがわかっていたのに、それに応えられなかったので。自分の実力がどの程度なのか、よくわからなかったんです。あるいは、単に怪我のせいだったのかも。自分がなぜ苦戦しているのか、あまりはっきりとつかめていませんでした」だからこそ、2021年に打ち上げられた花火は一層のカタルシスをもたらした。バッターとして本塁打数、打率、OPS(出塁率と長打率から算出される打者の評価基準値)でリーグのトップに迫り、ピッチャーとしてWAR(控え選手に比べ、どれだけ勝利を上積みしたかという貢献度を示す指標)で首位に立った。シーズンを通して偉大な試みに万全の体調で取り組み、成果を完全に示すことができたのだ。「とにかく楽しかった」と大谷は言う。昨シーズン、二刀流で新たな境地を切り開いた大谷だが、ひとつだけ実際には起こりえないケースがある。そのケースについて、私は訊いてみたかった。それは「ピッチャーとしての大谷がバッターとしての大谷と10打席、向き合うとします。どうなりますか?」というものだ。彼は通訳なしで質問を理解し、高い声で笑う。そして、一生懸命考えてから返事をする。彼は投球し、打ち返し、ピッチャーとバッターという両サイドから勝負を考えている。「5三振」彼は、自分でよく知っている、自身の統計にもとづいて考えている。シーズンごと、10年ごと、世代ごとの数値を比較するのが大好きなのだ。「1四球」長くつづいてきた野球の歴史のおかげで、ファンたちは162試合あるレギュラーシーズンを過去と現在の記録を比べながら観戦できる。目の前で繰り広げられている偉業が、どれほど偉大であるかを定量的に把握することができるのだ。「1ホームラン」彼は野球の歴史に夢中だったことはないものの、プレイヤーたちの統計を好んでチェックする。現役のプレイヤーについてはもちろん、歴史的な選手についても例外ではない。「昔の大物については名前を知っていたり、いいプレイヤーだったことを知っていたりしましたが、今は(統計で)どんなふうに優れていたかもわかるんです」「1二塁打」たとえば、大谷より19歳年上のリリーフピッチャー、上原浩治についての統計をたどると、過去10年間でもっとも巧緻で得点を許さない中継ぎ投手のひとりだったことが見えてくる。「残る2打席。フライとゴロでアウト」非常に具体的ですね、と私は言う。彼は笑う。「私は、できるかぎり現実的になろうとしています」「史上初」「過去に例がない」「目にしたことがない」。大谷の偉業で示されたのは、かつては特殊技術だった二刀流の力であり、未来のスターたちのスキルの青写真だ。大谷翔平は、新しい野球で今の野球を壊していくのかもしれない。あるいは今の野球を古い野球に変えることで新しい野球を生み出すのか。しかし、新しいとか古いとかいうことを超えて大谷がアメリカに教えてくれているのは、日本では野球が今も変わらず、日々の生活の中で愛されつづけているということだ。彼は野球を前進させると同時に、かつての良さに光を当ててくれる。もしもアメリカに来るのが5年早かったらどうなっていただろうと質問したとき、彼は野球でどんな結果が出せただろうかという点について答えてくれた。メジャーで活躍できなかったかもしれない、といった話だ。では、気持ちの面、精神的な成熟についてはどうだっただろうか?「正直なところ、今でも18歳のときとあまり変わっていないような気がしています。この5年の間で大きな変化はありませんでした」つまり、シンプルで一途な生活をすることで、純粋に野球に没頭できたということだ。北海道で寮生活をしていた当時も、今も。埠頭に向かって進むあいだ、大谷はバレロにボートツアーの礼を伝え、英語で「Nice idea!」と言う。ボートなら自分で買えばいいのにと水を向けると、信じられないという顔をする。「高過ぎますよ」というのが答えだ。別れる前に彼に頼む。「ヤキューショーネン」とは何かを自分の言葉で説明してほしい。「野球少年というのは、野球を愛する子供です。ただ純粋に野球を楽しんでいる。僕は野球少年だったころが、今まででいちばん楽しくプレイできていた時期だと思います。新しいスポーツを覚え始めたばかりで、ただ楽しかったから──いつも楽しかった。練習は普段、週末にあったので、早く週末が来て練習や試合ができるようにと、毎日待っていました」「ヤキューショーネン」という言葉はプロフェッショナル・レベルのプレイヤーにも使っていいのかと尋ねる。純粋に楽しんでプレイしている人。信じられないようなプレイをしたときに笑う人──そしてときには相手チームに謝る人。毎試合を、待ち望んだ週末のゲームのように楽しむ人。「字面では『baseball boy』という意味です」と彼は笑顔になる。「確かに、プロをそういうふうに呼ぶこともできるかもしれません」INTERVIEW BY DANIEL RILEY Photographs by ELI RUSSELL LINNETZ STYLED BY JON TIETZ TRANSLATION by HIROYUKI OKADA

最終更新:GQ JAPAN