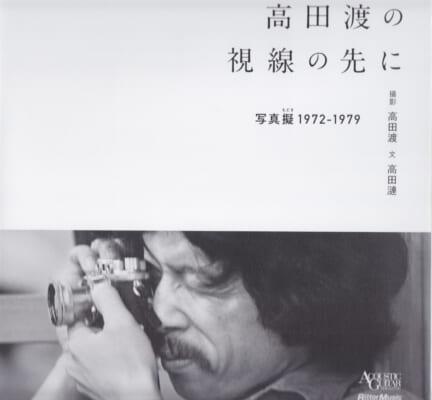

日本の音楽の礎となったアーティストに毎月1組ずつスポットを当て、本人や当時の関係者から深く掘り下げた話を引き出していく。2021年5月は高田渡特集。第1週は高田渡の息子であり、シンガー・ソングライター、マルチ・ミュージシャン、プロデューサーである高田漣をゲストに招き、写真集『高田渡の視線の先に-写真擬-1972-1979-』と共に高田渡を振り返る。

田家秀樹(以下、田家)こんばんは。FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」案内人、田家秀樹です。今流れているのは高田渡さんの「コーヒーブルース」。1971年のメジャーデビューアルバム『ごあいさつ』の1曲。今月の前テーマはこの曲です。

関連記事:ユーミンら1970年代のアルファレコード作品を当時のディレクターと振り返る

今月2021年5月の特集は高田渡。1969年にデビューして、ギターの弾き語りを基本に様々なルーツミュージックを取り入れながら、人間にとって大切なこと、世の中の矛盾、地に足をつけて生きていくこと、そんなことを歌い続けた方です。フォークソングとはどんな音楽を言うのか? フォークシンガーとはどんな人を言うのか? 生涯身を以て証明した答えのような人です。名誉や栄光とは無縁だった、巷のレジェンド。2005年4月16日に亡くなって、今年で17回忌。彼を偲んで様々な企画が発表されております。

今月は改めて所縁の方を迎えて、彼の軌跡を辿ってみようと思います。永遠の高田渡。今週と最終週のゲストは高田漣さん。いうまでもなく、高田渡さんの御子息。シンガー・ソングライター、マルチ・ミュージシャン、プロデューサー。細野晴臣さんのバンドリーダーとしても知られております。今最も多角的に活動されている40代の1人でしょう。高田渡さんの曲を集めたカバーアルバム『コーヒーブルース』が2015年に出ました。最終週はそのアルバムのご紹介です。今月の前テーマは、そのアルバムがあるからという意味もあります。というわけで、最初のゲストの高田漣さんです。こんばんは。

高田漣(以下、高田):よろしくお願いいたします。

田家:17回忌という数字について、どんな風にお感じになりますか?

高田:皆さんそう仰られるんですけど、あっという間という気がしますね。

田家:なぜこの5週間のトップバッターで漣さんをお呼びしたかというと、17回忌の命日に写真集『高田渡の視線の先に-写真擬-1972-1979-』が発売になりました。厚さ3cmくらいある、400ページ近い1冊がリットーミュージックから出ました。漣さんが解説をお書きになっているんですね。今週はこの写真集を中心に色々なお話を伺えたらと思っております。

2001年に出た渡さんのエッセイ集『バーボン・ストリート・ブルース』の後半の方に、高田渡写真館というページがあって写真がいっぱい並んでいましたね。その中には歌を歌うようになってから写真に興味を持つようになった、と書いてありましたが、ご自分が写真集を作ろうという意識はおありになったんでしょうか?

高田:どうなんでしょうね。写真集にも書いたんですが、僕の母が言うところによると、一時期ある意味で音楽以上に写真にのめり込んだ時期があったようでして。それが1970年代初頭から中頃までにかけてなんですが、写真集に収められた写真がそれなんです。実際、写真展も自分で企画してやったりしていたので、ある程度形にすることに興味があったのは確かだと思いますね。

田家:今日はその写真集の写真の話も織り交ぜながら進めていこうと思います。改めてこの曲をお聴きください、「コーヒーブルース」。

田家:2015年の高田渡さんの曲を集めたカバーアルバムのタイトルを『コーヒーブルース』にした理由はあったんですか?

高田:高田渡という人柄が一番素で出ている時期の曲なのかなと思って。晩年の父の姿を覚えていらっしゃる方は、いつも酒を飲んで管を巻いている人というイメージがあると思うんですが、京都時代の高田渡はお酒も飲まずシャイな若者の雰囲気が一番出ていて。本人が自分の詩集にも残したぐらい詩も気に入っていたようですし、高田渡を表現するのに一番いい曲かなと思いましたね。

田家:今月はこの曲を前テーマにして、今日もこの曲で始めている理由がもう一つありまして。この写真集の帯を作詞家の松本隆さんが書かれている。元はっぴいえんどのドラマーで今京都在住ですが、この『コーヒーブルース』の中の三条イノダは今も京都にある喫茶店ですもんね。

高田:そうですね。元気にやっていらっしゃることを祈っております。

田家:この帯がどんな帯なのか、読んでみましょう。高田渡さんと松本さんのやりとりになってます。高田さんの言葉に松本さんが答える形になってます。「やあ、松本くん。今度京都案内するよ。待ち合わせは三条堺町のイノダで。古書店とか純喫茶の話を梯子しながら、君の好きな詩の話をしよう。あれから長い時間が流れたね。次は天国を案内するよ」。ここまでは高田渡さんの言葉です。この後「渡さん、それはもう少し待ってね。そのうち遊びに行くから」という松本さんの言葉で締め括られております。短い行数の中で、高田渡さんが呼びかけてそれに松本さんが答える。高田渡さんがこんなことを言っているんだろうな、と松本さんが思ったのは、写真があったからかもしれないですね。

高田:松本さんらしいというか。ストーリーを感じる文章ですね。

田家:写真集は、渡さんが色々なことを語りかけてくれているような写真ですね。

高田:そうですね。これは佐野史郎さんにも言われたんですが、高田渡の歌っていうのはともするとちょっと難解で不親切なところがあるから、どんなことを歌っているのかこちら側が計り知れないこともたくさんあったと思うんです。写真の表現における高田渡ってすごくピュアで、ダイレクトで分かりやすい。おそらく歌で歌っていたのはこういうことなんだろうなというのが分かりやすく表現されていて、写真を見ていると父の歌の言葉の意味がより伝わってくる気がしていましたね。

田家:1972年から1979年までの写真ですが、項目別に章立てがされておりまして。ヨーロッパ、京都、仲間たち、吉祥寺、春一番、旅芸人、スタジオ、駅など、色々なキーワードがあって写真が構成されている。これは編集者の方と話し合いながら作られたんですか?

高田:最初はある程度場所や土地に即して選んでいたんですけど、最初に見ている時点で土地とか年代とか関係なくアングルがあるなと思っていて。ある程度まとめつつも、パリの街角から吉祥寺の街角、バルセロナの飲み屋があるような作りにできたらなと思って。後半に進むにつれて、より高田渡くさい写真が現れるような構成になっていますね。

田家:なぜ高田渡さんがカメラに惹かれたのか? 彼のエッセイ集『バーボン・ストリート・ブルース』の中にこんなフレーズがありました。「一本のギターから奏でられる音が人によって違うように、一台のカメラで映された写真も写す人によって全て違ったものになるから」。そういう写真ですね。

高田:自分たちが忙しい現代に生きていると、ともすると見過ごしがちな風景というか。何気ない瞬間を捉えていて、それが1970年代の景色なので今となってはかけがえのない、もうない景色もあるんですけど。こういう風に高田渡は世界を見ていたんだなと垣間見れる写真ですね。

田家:カメラを始めたきっかけも書かれていて、お兄様から払い下げてもらった6×6の大きなカメラだった。京都の街のスナップを写し歩いたところから始まっている。その頃に作った曲をお聞きいただきます。1969年発売1枚目のフルアルバム『汽車が田舎を通るそのとき』のタイトル曲「汽車が田舎を通るそのとき」。

田家:歌中の話し相手は、URCの当時の事務員だった。ご自分の生い立ちを語っております。1949年1月1日、生まれは岐阜県。17回忌に合わせて、もう1冊面白い本が発売になっておりまして。なぎら健壱さんの『高田渡に会いに行く』。お兄さまと最初の奥様と漣さん、佐久間順平さんとシバさんへのインタビュー。マニアックな本ですね(笑)。

高田:僕はすごく楽しく読んでいたんですけど、法事を文字化したような感じですね。一般の方にはどれくらい通じるんだろうと思いながら読みました(笑)。でもこの本で初めて知るようなこともありましたね。

田家:なるほど。『汽車が田舎を通るそのとき』のジャケット写真はお兄さんが書いている。来週と再来週はベルウッドレコードのプロデューサーだった三浦光紀さんなのですが、ベルウッドのマークもお兄さんがお書きになっているんですね。

高田:一番上のお兄さんが、元々絵描きを目指していたんです。そのお兄さんは長男なので絵描きを諦めて、しばらくの間父(高田渡)とは仲が悪かったりもしつつもお互い尊敬しあっているような、兄なんだけど父親代わりでもあり、理解者でもあるという存在でしたね。

田家:岐阜県の実家というのは元々材木商で資産家であり、お父さんはそれを食い潰したというようなことも書いていましたね。歌にもあったように8歳で母親を亡くして上京し、定時制高校に入って文選工、つまり印刷屋さんの活字を拾う仕事をしながらフォークソングに出会う。それも『バーボン・ストリート・ブルース』に克明にお書きになっています。そして、1968年にフォークソングをやるようになって再び京都に戻ってきた。写真集にはお母様の京都大宮のご実家の写真があって。

高田:うちの母の家は茶道の家だったんですが、あの写真に写っているのはお稽古に使うような部屋で。

田家:そこにミュージシャンが泊まっていったとお書きになっていましたね。

高田:色々な若いミュージシャンが、父がいようがいまいが関係無く泊まっていました(笑)。実は母方の叔父が、当時京都でライブハウスをやっていたんですよ。その叔父を頼ってというのもあるんですけど、色々な方が泊まりに来て。シバさんなんかしょっちゅう泊まってましたね。

田家:それで色々なことが改めて分かったこともあるんですが、1969年に『バトコイア』という同人誌のような雑誌が出て。渡さん、岩井宏さん、中山容さん、有馬敲さんで作られていました。そのフォークコンサートが四条大宮のお寺で行われていた、ご実家の近くだったんですね。

高田:そうですね。京都の土地柄というか、詩人の中山容さんとか有馬敲さんとか父親たちの年代からすると少し年上なんですよ。ちょうどヒッピーとビートジェネレーションみたいな関係で。京都にたくさん進歩的な詩人の先輩方がいて、彼らが若い詩人のフォークソングをプッシュしてくれたんですよ。それが当時の京都のフォークシーンの豊潤さに繋がったというか。中山容さんとか有馬敲さんの影響は強いと思いますね。

田家:フォークソングに目覚めた時に、東京にいた評論家の三橋一夫さんのところにお伺いした話もありますが、この後にまたお伺いしましょう。続いて、1stアルバム『ごあいさつ』から「生活の柄」をお聞きください。

田家:当時の仲間が皆一緒に歌ったり弾いたりしているレコーディングです。歌詞を書いているのは、沖縄出身の詩人の山之口貘さん。写真集に沖縄の写真もありましたね。

高田:返還間もない沖縄に行けたのは本人とっても大きなことだったんだと思いますね。あまり南国的な雰囲気って似合わない人でしたけど、沖縄は好きでしょっちゅう行ってたみたいですね。

田家:沖縄フォーク村のコンサートで、なんで君たちは沖縄の言葉で歌わないんだと言ってしまってしらけられたっていう話を読んだことありましたよ。

高田:はいはい(笑)。昔自分がピート・シーガーに言われた言葉を言ったような感じですね。

田家:お父さんが亡くなって、佐賀に一回帰って、それから東京に来て定時制高校に通う一人暮らしの中で、山之口さんに出会うわけですね。『バーボン・ストリート・ブルース』の中になぜ彼に惹かれたのかを書いています。「原稿用紙に向かって頭をひねりながら書いた詩ではない。実体験に根ざした人々の生活、もっと泥臭くて生々しい世界が描かれている。これは僕の歌と同じなんだ」と。

高田:すごく衝撃的に感じたと思うんです。高田渡なりにウディ・ガスリーだったり、フォークソングを考えながらぼんやりと歌詞の内容を掴み始めていった時に、日本の詩人の中で自分が思っている世界を歌詞に書いている人がいるということが、ある種の励みにもなっただろうし。高田渡は割と早い時期から自分の歌詞を書かなくなるっていうのも、どこかその影響があるのかなという気がします。

田家:なるほど。高田渡さんがどういう方だったのかを知る手がかりになるいい本が何冊も残ってます。2015年に出た『マイ・フレンド: 高田渡青春日記1966‐1969』というタイトルの、17歳から20歳の日記もまさにそんな本で。その中に漣さんが仰ったように、なんでフォークソングに惹かれたのか、自分の歌ってなんなんだろう? という自問自答がずっと書かれている。その中に、ピート・シーガーに手紙を書くといういい話がありました。

高田:本人からその話は聞いていたんですが、実際に手紙を書く過程やピート・シーガーからの返事があったりしましたからね。

田家:彼の直筆の手紙やピート・シーガーから返ってきたタイプ刷りの本物が載っていて、歴史博物館みたいでしたね。

高田:自分でもそれを見つけた時はびっくりしましたね。決して、父は色々なものをぞんざいに扱う人ではなかったんですけど、かといってそこまで物持ちが良い印象もなくて。あの辺の一連のものに関しては奇跡的に実家に残っていたので、ある種の奇跡のタイムカプセルみたいな状態でしたね。

田家:いい表現ですね。もっといい話があって、ピート・シーガーが日本に来た時に高田渡さんが会いに行ったら、彼が覚えていた。これは素晴らしい話だと思いました。

高田:日記の中では後年になると「俺はボブ・ディランやビートルズは好きじゃなかったんだ」と嘯いていますけど、実際に日記を見ると最初のうちは特にボブ・ディランが好きで。ただ早い段階で、ウディ・ガスリーやピート・シーガーを見つけ出して、たぶん父にとってピート・シーガーは本当に師匠というか、永遠の憧れだったみたいで。よく晩年の父は、小室等はピート・シーガーと仲良いんだってぶーたれてましたよ。絶対あいつより俺の方が好きだと思うんだけどって(笑)。

田家:ここで高田渡さんご自身の作詞の曲をお聞きください。1972年のアルバム『系図』の中から「鉱夫の祈り」。

田家:元々は『汽車が田舎を通るそのとき』に入っていた曲です。その時は作詞もご自分でされてました。

高田:そうですね。逆に言えばあのアルバムが自分の詩を集めた作品で、それ以降徐々に割合が減っていくんです。その辺に関してはあまり多くは語らなかったですね。

田家:でも、山之内貘さんに出会って、自分が書くよりも自分の思ってることや歌いたいことが言葉になってると思われたんでしょうね。

高田:なぎら健壱さんも仰っていたけど、不思議なのが高田渡が語りながら歌にすると、自然とその言葉が高田渡に憑依するというか。もしかすると知らない人の中には、高田渡の歌った曲の多くが他人の歌詞であるということに気づくまで時間がかかるかなというくらい、人の詩の中に入り込んで彷徨っちゃったというか。貘さんに憧れて、気がつくと彼みたいな人生を歩んで、という人だったんじゃないかなと思っていますね。

田家:貘さんの言葉が高田さん自身の人生になっていった。お聞きいただいたのは、1972年のアルバム『系図』の中から「鉱夫の祈り」でした。

田家:1971年のアルバム『ごあいさつ』から「銭がなけりゃ」。演奏ははっぴいえんどです。大滝詠一さんがサイドギターで、鈴木茂さんがリードギター、細野晴臣がベースで松本隆さんがドラム。『風街ろまん』と同じ年。生ギターが中川イサトさん、バンジョ・コーラスが岩井宏さん。コーラスは加川良さんや遠藤健司さん。こういう人たちは皆写真集に登場してます。

高田:確かに。URC時代からの仲間ですからね。

田家:写真集の中には、伊藤銀次さんや井上陽水さん、坂本龍一さん、西岡恭蔵さん、三浦光紀さんなど名だたる方々が写っています。中川五郎さんは生まれたばかりの漣さんを抱いていますね。97ページのはっぴいえんどの全員笑顔の写真も良かったですね。

高田:珍しいですよね。大滝さんや松本さんはカメラを向けられるとキリっとしてしまうというか、普段の素の姿ってなかなか撮られなかったので。やはり高田渡はカメラマンじゃないので、逆に皆さんが素になっていて、当時の空気感を写真の中に感じますね。一般的なイメージだと、はっぴいえんどというバンドはビートルズ伝説と似ていて、お互い火花を散らして仲睦まじいわけではないというイメージがあると思うんですけど、あの写真を見るだけでもメンバー間の距離感を垣間見れる気がしますね。

田家:ああいうミュージシャンの写真を見ながら、漣さんが改めて感じたのはどんなことでした?

高田:やっぱり当時のフォークシーンは、どこかそれぞれのミュージシャンが戦場というか自分の表現を研磨していく中でお互いぶつかり合っていく場でありながら、フレンドリーにお互いを認め合っているというか。ライブを皆がそれぞれ演奏しているところを見ているというのも、昨今のロックフェスとは違う雰囲気がある気がしますね。

田家:皆でシーンを作ったり、切磋琢磨する戦友だったということなんでしょうね。

高田:そうなんだと思いますね。

田家:漣さんが解説の中で、渡さんの写真の特徴について二点書かれてました。一点は、好んで撮っていたのが働く人々の日常だった、もう一点が、人物を正面から撮らない。背中が語る人生を撮っている。

高田:働く人を撮るっていうのは高田渡の歌の世界に直結することで、如何にも高田渡らしいなと思ったんです。背中越しの写真も多いなと思っていて、それはたぶんカメラを真正面で向けてしまうとどこか構えてしまったりするのもあると思うんですけど、それを後ろから撮ることで見える人生みたいなものを写真表現の中で見出し始めていたんだと思いますね。あのままずっと写真を本気で撮り続けていたら、もっと写真が増えていったんじゃないかなと思います。

田家:街中の働いている人、通りかかった人の背中が多いんですが、ミュージシャンについては真正面。しかも皆笑ってるんですよ。

高田:そうなんです。その辺はミュージシャンの前にスッと現れて面白いこと言ってたんでしょうね。写真も続いているものが多いんですけど、なんかこういうやりとりがあったんだろうなっていうものが見えることが多かったです。

田家:そういう雰囲気が伝わってくる曲をおかけします。加川良さんの1974年のアルバム『アウト・オブ・マインド』の中から「子守唄をうたえない親父達のために」。

子守唄をうたえない親父達のために / 加川良

田家:この曲のレコーディング中のスタジオの写真がこの写真集にありますね。歌っていたのは、高田渡さん、中川五郎さん、村上律さん、中川イサトさん。加川良さんは曲を書いただけで歌ってません。で、合間に聞こえた泣き声が漣さんなんですよね。

高田:そうです。無理やり泣かされているというか(笑)。レコーディングの時の話は何度か聞いていたんですけど、この写真をちゃんと見たのも初めてでびっくりしました。こんなに残ってたんだなと。

田家:吉川忠英さんが生まれたばかりのご自身の赤ちゃんの声をアルバムに入れていたのを思い出しますね。髪の長い、決してまともな人生を歩いているとは思えない俺たちに子供が生まれたんだ、という色んな思いがあった時代です。

高田:僕はフォーク世代の中では比較的に早く生まれた方だったので、皆さん面白がってくれたというか。色々なところにも連れていってもらったし、一番遊ばれていたんじゃないですかね(笑)。

田家:そういう意味だと漣さんの幼少期の記録にもなってますね(笑)。

高田:本当ですね。子供の頃からスタジオとかにいたんだと思うと、改めてびっくりです(笑)。

田家:その話は最終週にまたお伺いしましょう。『マイ・フレンド』の1966年7月8日の日記にこんな記述がありました。「僕はもはやアメリカだけでなく、ソ連、ギリシャ、イタリー、ドイツ、フランス、スペインと世界中を回ってみたいと願って思っている。これを一生やってみるつもりだ」。その4日後の7月12日には「ソビエト、ハンガリー、ポーランド、オランダ、北欧三国も回るんだ」と。旅と音楽が一緒になっていたんでしょうね。今回の写真集も1972年のヨーロッパから始まってますもんね。

高田:そうですね。高田渡はある意味で音楽的に分かりやすく言うと、アメリカのフォークミュージックからの影響も色濃いし、実際そうやって見られることも多いと思うんです。でも、日記にも書いていますし自伝の中でも触れているのですが、若い頃からヨーロッパの音楽や文化に興味があって、実を言うと最初の段階からヨーロッパの方に目が向いていたんだなというのは思いました。写真集でも、高田渡が旅をしようと思った時にまずアメリカでも良かったはずなんですけど、ヨーロッパに行くというチョイスをしたというところが高田渡らしいなというのは、今改めて思いますね。実は父の音楽の原体験に、お兄さんがヨーロッパの民謡レコードを持っていたことがあって。僕もたまたま若い頃に父親と飲みにいった時に、たまたまベルギーかどこかの民謡がかかっていて、そういうヨーロッパの民謡を聞いた時に、実は僕が子供の頃に本当に影響を受けたのはこういう音楽なんだよって語ってたことがあって、そういうのが根っこにあったのかなと思いますね。

田家:そういう経験があったから、ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、ボブ・ディランなどアメリカのものにも惹かれる土壌があったとも言えるんでしょうし。ロサンゼルスでレコーディングされた1976年のアルバム『FISHIN ON SUNDAY』がありまして、その写真も後半にあるので、その話はこの曲「魚つりブルース」の後にお伺いしましょう。

魚つりブルース / 高田渡

田家:この辺の話は来週、再来週のゲスト三浦光紀さんにもお伺いしようと思っているのですが、レコーディングのゲストは細野晴臣さんと中川イサトさん。「魚つりブルース」には、フレッド・タケットがマンダリンを弾いて参加しています。

高田:のちのリトル・フィートですもんね。

田家:ええ。漣さんも『FISHIN ON SUNDAY』について、まだ調べたいことがあるとお書きになっていましたね。

高田:そもそもこのアルバムは他の父のアルバムと違って、ロサンゼルスに行く時点で曲ができていなかったんですよ。はっぴいえんどの三枚目のアルバムにも繋がると思うんですが、なんでもっと準備していなかったのかなと思いつつも、作りかけていたものがたくさんある気がしていまして。もっと録音の時の風景も含めて、色々調べてみたいところですね。

田家:はっぴいえんどの三枚目のロサンゼルス録音は、もともと高田渡さんが行く予定だったんですよね。写真集の中にはカリフォルニア・ビーチでの高田渡さんと細野さん、イサトさん、三浦光紀さんという人たちが写ってます。しかもカラーですよ。

高田:父が写真を撮り始めた時はもうカラーがある時代だったんですけど、基本的には白黒の表現にこだわっていたみたいで。そのことは自伝にも残してますね。どうしてか分からないですけど、あの時はカラーを持っていったんです。白黒は持っていってないんですね。ただ、図らずも写真集があそこでカラーになるっていうのがビビットな感じもするし、あの頃のカラーの写真ならではの光量というか。僕なんかにしてみると、描いている夢のカリフォルニアがあそこに写っている気がしますね。

田家:アメリカを撮るならカラーだと思ったんですかね?

高田:言葉は悪いですけど、そういう浅はかな思いがあったのかもしれないですね(笑)。普段の写真を撮るという意識よりは、レコーディングされた作品に残すものとしての写真という意味が多かったんじゃないかなと思います。

田家:なるほど。では最後に1曲、『FISHIN ON SUNDAY』から「漣」をお聞きください。

漣 / 高田渡

田家:この歌はどう思われたんでしょう。いい言葉だと思いますね、見えるものと見えないもの。

高田:この曲、この詞は実を言うと、基になった高木護さんの詩がありまして。その中のいくつかの部分を父が僕の名前に変えたものなんです。でもこのアルバムを作っている時に、こういう景色を歌いたいと思ったんだろうなと思います。

田家:写真集のタイトル「高田渡の視線の先に」にもありますが、やはり彼は見えないものを記録しようとしたのかなと思いました。

高田:写真集の中でも書きましたが、実はだんだん高田渡の中で写真を撮ることと歌を歌うことの境界線がなくなっていくというか。それこそヨーロッパにいようが日本にいようが同じものを撮ってしまうように、写真を撮ろうが歌を歌おうが、高田渡というキャラクターの方が勝っていくというか。1970年代はそういうプロセスだったんじゃないかなという感じがしますね。

田家:なるほどね。見えるものは人のもので、見えないものが僕らのものというのが、無産者の誇りと言いますか(笑)。最終週では、カバーアルバム『コーヒーブルース』のお話を伺おうと思います。今日はありがとうございました。

高田:ありがとうございました。

田家:FM COCOLO「J-POP LEGEND FORUM」高田渡特集Part1。今年が17回忌、永遠のフォークシンガー高田渡さんの軌跡を辿る1ヶ月。今週は高田漣さんをゲストにお送りしました。今流れているのは、この番組の後テーマ、竹内まりやさんの「静かな伝説(レジェンド)」です。

音楽はもちろん時代とともにありますね。ポップミュージックはその時代の”旬”を記録しているわけです。でも、いわゆる時流の音は時間と共に消えていったりします。改めて高田渡さんの音楽を聞いていて、何が一番強烈な印象があるかというと、時流を超えた揺るぎなさですね。絶対に揺るがない自分の何かをずっと歌い続けている、それはもう形ではないんだ。音ではないんだというのがはっきり分かりますね。

今回写真集を見ていて思うのは、そういうことともちょっと違う時の流れなんです。1970年代はどんな時代だったのかがリアルに記録されていますね。生々しくはないですけど、微笑ましくもあり、センチメンタルでもあり、クールでもある。そのままという写真だからこそ残せる一枚一枚。どんな格好で、どんな表情で、どういう街でどういう風に旅をしていたのか。彼は旅に憧れていました。

音楽と旅が一体だった時代でもあります。なかなか旅ができない時代でもありましたから、私もコンサートツアーや歌いながら旅をしている人たちをいいなあという目で見ていたのも確かです。そういう色々なことが、写真集の中で語りかけてくれる気がしました。高田渡さんがどんな風に人と接していたのかということの記録でもありますね。旅をしたい気持ちは、やはり音楽と同じように永遠なんだなと思わせてもらえる写真集でした。

<INFORMATION>

田家秀樹

1946年、千葉県船橋市生まれ。中央大法学部政治学科卒。1969年、タウン誌のはしりとなった「新宿プレイマップ」創刊編集者を皮切りに、「セイ!ヤング」などの放送作家、若者雑誌編集長を経て音楽評論家、ノンフィクション作家、放送作家、音楽番組パーソリナリテイとして活躍中。

https://takehideki.jimdo.com

https://takehideki.exblog.jp

「J-POP LEGEND FORUM」

月 21:00-22:00

音楽評論家・田家秀樹が日本の音楽の礎となったアーティストに毎月1組ずつスポットを当て、本人や当時の関係者から深く掘り下げた話を引き出す1時間。

https://cocolo.jp/service/homepage/index/1210

OFFICIAL WEBSITE : https://cocolo.jp/

OFFICIAL Twitter :@fmcocolo765

OFFICIAL Facebook : @FMCOCOLO

radikoなら、パソコン・スマートフォンでFM COCOLOが無料でクリアに聴けます!

→cocolo.jp/i/radiko